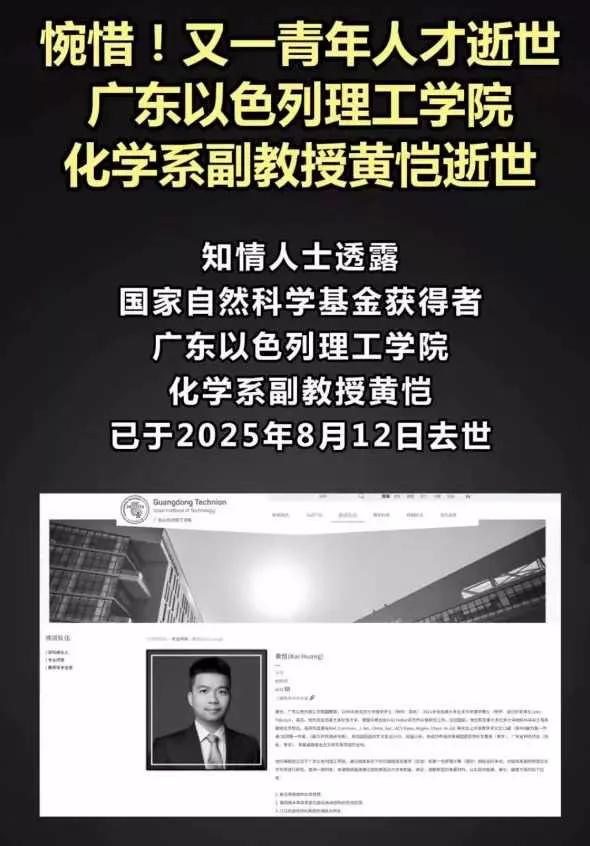

8月19日,广东以色列理工学院化学系副教授黄恺离世的消息在网络上炸开了锅。这个刚刚在7月底披上新郎礼服的41岁男人,本该在学术和家庭的双重喜悦中开启人生新篇章,却在8月12日从高处坠落,将生命永远定格在了这个夏末。

他的个人主页悄然变成黑白,学生们在食堂偶遇他的画面还历历在目,谁也没想到三个月前还在镜头前侃侃而谈专业解读的老师,转眼间就天人永隔。

金光闪闪的履历背后,是不为人知的压力深渊

黄恺的人生轨迹,在旁人看来就是“别人家孩子”的完美模板。2002年以高分考入北京大学化工学院,毕业后进入多伦多大学攻读博士,导师还是诺贝尔化学奖得主John Polanyi 。

从多伦多大学到德国马普协会,再到回国担任副教授,他发表15篇SCI论文,主持国家自然科学基金项目,主讲课程入选广东省一流本科课程,还入选了南粤优秀教师表彰名单 。

这样的履历放在任何高校都是“香饽饽”,可谁能想到,这位“学术明星”竟是同批入职教师中唯一没通过“非升即走”考核的人。

“非升即走”这个听起来洋气的制度,就像悬在高校青年教师头上的达摩克利斯之剑。合同到期前要完成论文数量、科研经费、教学评价等硬指标,完不成就得卷铺盖走人。黄恺的同事透露,他的履历最光鲜,心理落差也最大。

这种“成王败寇”的评价体系,把一个个有血有肉的学者变成了考核表上的数字。当我们在朋友圈点赞别人的“优秀青年基金,青年千人”头衔时,有多少人想过,这些光环背后可能藏着整夜的失眠和无数次的自我怀疑?

结婚不到一月,幸福家庭成泡影

最让人唏嘘的是黄恺的婚姻,7月底那场婚礼,或许是他人生中最后的高光时刻。亲朋好友还沉浸在他新婚的喜悦中,谁能料到短短十几天,新娘就成了寡妇。

有人说,刚结婚的人最有活下去的动力。可对于黄恺来说,婚姻可能成了压垮骆驼的最后一根稻草。新组建的家庭需要经济支撑,学术考核的压力又像座大山,这种双重负担让他喘不过气。

我们总说“成家立业”是人生标配,却很少有人问:当立业的压力大到要吞噬生命时,家庭到底是避风港还是催命符?

高校教师的压力

黄恺的悲剧不是个例,去年南京林业大学副教授宋凯因考核未通过退还安家费后自杀,这些高学历人才,白天要在实验室和课堂间奔波,晚上还要熬夜写论文、报项目,周末还要参加各种考核培训。有老师自嘲:我们不是在填表格,就是在去填表格的路上。

更讽刺的是,即便压力山大,很多老师也不敢轻易寻求帮助。心理咨询?那会被当成“心理脆弱”,影响晋升。找领导谈心?说不定被当成“思想不积极”。这种畸形的学术生态,让知识分子们只能把苦水往肚子里咽,直到某一天彻底崩溃。

我们该如何避免下一个黄恺?

黄恺的离世,撕开了高校教师群体光鲜外表下的伤疤。我们不能再用“抗压能力差,心理脆弱”来轻飘飘地定义这些悲剧。

首先高校的考核制度该改改了,论文数量、项目经费固然重要,但教书育人的初心更不该被遗忘。能不能把学生评价、教学创新纳入考核体系?能不能给老师更多时间深耕学术,而不是疲于应付各种表格?

其次社会对成功的定义该变变了,北大毕业、诺奖得主弟子、副教授头衔……这些标签在世俗眼中是成功的象征,可真正的成功难道不是身心健康、家庭幸福吗?当我们用“人生赢家”来形容一个人的时候,有没有想过这个词背后可能藏着多少不为人知的痛苦?

最后,我们每个人都该多一点同理心。如果你的身边有高校老师,不妨多问问他们“最近睡得好吗”,而不是只关心“发了几篇SCI”。毕竟活着,比什么都重要。

黄恺走了,但他留下的问题值得我们深思。当学术考核变成生死竞赛,当家庭幸福沦为成功的附属品,我们的社会是不是该停下脚步,重新审视一下我们的价值观?

毕竟,一个连知识分子都无法安心做学问的社会,又谈何创新发展?愿黄恺的悲剧能成为改变的起点,让更多的“黄恺们”能在阳光下安心做学问,而不是在压力中走向黑暗。